于梅君

主笔、视频制作:于梅君

在阳光无法触及的海底,有一片被称为“深海绿洲”的神秘区域——冷泉。这里没有光合作用,却孕育着独特的生命群落。而中国,正通过建设全球首个2000米级深海载人驻留实验室,向这片黑暗世界发起探索“总攻”。

冷泉:深海中的“化工厂”与生命绿洲

人们常说“万物生长靠太阳”,然而在2000米深的海底,没有阳光穿透,压力相当于200头大象踩在指尖,温度低至2℃,却有一片生机勃勃的“绿洲”——冷泉生态系统。

这里没有光合作用,却孕育着独特的生命群落:源源不断的甲烷气泡如深海烟花般喷涌;长达3米多的管状蠕虫如“海底竹林”般摇曳;贻贝与铠甲虾密集如星空,簇拥在冷泉喷口周围;化能自养微生物则像“自助餐大厨”一样,将甲烷和硫化氢转化为生命能量。

生活在这里的600多种“冷泉居民”,不依赖光合作用,仅凭化能合成“魔法”而繁衍生息。这不仅是地球最极端的生命奇迹,更是破解全球气候变化、能源革命与生命起源的“深海密钥”。

那么,神秘的冷泉究竟是什么?其实,它并非真正的“冷”泉,其温度与周围海水相近(约2℃-4℃),因喷涌出的甲烷、硫化氢等气体而得名。这些气体来自海底沉积层中的天然气水合物(可燃冰)分解或地质活动释放,像“地球的呼吸”一样,持续向深海输送化学能。

冷泉生态系统不依赖阳光,而是以微生物为起点,构建起一条“黑色食物链”:微生物“吃掉”甲烷,供养贻贝、管状蠕虫等生物,它们再被鱼类、章鱼等捕食,形成生机勃勃的“生命绿洲”。冷泉生物生长缓慢,部分管状蠕虫寿命超过200年,堪称“深海活化石”。

2015年,中国“海马号”潜水器在南海发现“海马冷泉”,这里浅表层富含可燃冰,生物群密集如“海底森林”。科学家观察到冷泉生态随着喷口活动由盛而衰的全过程,仿佛上演一部“深海生命史诗”。

中国冷泉实验室:全球首个“深海空间站”

2025年2月,由中国科学院南海海洋研究所牵头建设的“冷泉生态系统研究装置”在广州南沙开工,总投资26.6亿元,计划2030年建成。这也是世界首个2000米级坐底式可载人长期驻留的深海实验室,将为冷泉生态系统的研究,提供全新的视角和技术手段。

中国科学院南海海洋研究所所长、冷泉生态系统研究装置总指挥 李超伦介绍,它最深可以潜到2000米的海底,支撑6人在深海开展30天的海底原位实验。

这个横跨海陆的大科学装置长啥样?据悉,它由水面保障母船、海底实验室、保真模拟系统三大部分组成。

海底实验室长33米、宽7米、高8米,由5个耐压球体串联,总容积相当于3个中国空间站核心舱,像一个建在深海中的“空间站”,既能停在海底开展原位实验,也可以上浮进行补给。6名科学家可以在这里连续工作30天,开展甲烷渗漏监测、生物基因测序等实验。

深海实验室还能释放AUV(自主式水下机器人)、ROV(遥控操作无人潜水器),进一步拓展海底探测范围和取样能力。

水面保障母船堪称“深海科研航母”,排水量9380吨,配备600吨级深海升降平台,可实现实验室精准布放与回收;其智能中枢集成了AI决策系统,可实时监测台风、海底地震等风险。

陆基保真模拟舱,则好似一个“深海高压锅”,能模拟海底生态群落和环境。其压力模拟20兆帕(相当于2000米水深),温度可在-2℃至30℃之间调节,通过注入人工合成的冷泉流体,养殖管状蠕虫、贻贝等生物,验证深海实验结果。

李超伦表示,这也是世界首个面向海底冷泉系统的大科学装置,其最大意义就是把实验室搬到了海底,建成后将促进冷泉发育机制、极端生命演化过程、可燃冰的生态效应等海洋科学跨越式发展,推动深远海科技进步。

冷泉里孕育的深海宝藏

海底两千米,相当于200个大气压,在这样的极端条件下,大科学装置如何保持长期稳定运行?如何保障科研人员正常生活工作?

在这个海底实验室内,供氧、供水、二氧化碳消除等生命支持系统,均借鉴了潜艇和中国空间站的相关技术,它也可以类比为一个海底“空间站”,氧气循环率达98%,废弃物处理后可转化为饮用淡水。

为确保科研人员在紧急情况下能快速逃脱,海底实验室制定了多重、体系化的应急救生方案。例如,实验室上方有一个应急逃逸舱,逃逸舱可载6人,在密闭环境下,可提供不少于6小时的空气,逃逸舱内还准备了3天的淡水和食物。

我们为什么要大费周章,在深海里建设“冷泉宫”?

一是因为冷泉生态系统里藏着气候密码。冷泉甲烷是强效温室气体,其渗漏量相当于全球年碳排放量的10%,但90%的甲烷在海底被微生物“吃掉”,形成天然碳汇。借助“冷泉实验室”,科学家可以精确监测冷泉区甲烷的释放规律、通量变化等,助力应对气候变化挑战。

这里还是能源富矿,冷泉区储藏着全球70%的可燃冰,1立方米可燃冰燃烧值相当于164立方米天然气。中国南海作为全球四大可燃冰富集区之一,预测资源量达744亿吨油当量。

海底冷泉与热液系统,可能共同孕育了地球最早的生命形式,其化能合成机制,可为外星生命探测提供参考。

此外,冷泉系统还可以帮助人类挖掘新型生物资源。研究表明,冷泉微生物群体中,约有20%—30%的菌株可产生具有抗菌、抗病毒活性的化合物。在抗生素、抗氧化和抗癌领域展现出优异的活性。这些天然产物构成了潜在的“蓝色药库”,为新药开发提供了宝贵资源。

我国最近在南海探测到两处大型冷泉喷口

目前在全球海洋中,可能存在着900多处海底冷泉区。在我国,已探明的近海冷泉区主要有7个。研究冷泉,为什么必须要进行原位观测?

中国科学院院士、冷泉生态系统研究装置首席科学家张偲表示,冷泉区生活着贻贝、蟹类、海胆等600多种生物,一旦离开冷泉生态系统,整个系统就会瞬间崩塌,所以必须在海底进行原位的长时间观测。

另外,可燃冰样品如果离开原环境,也会迅速发生分解,所以研究冷泉就不能离开原位相环境。

近日,中国科学院海洋研究所冷泉研究团队,搭载“蛟龙”号载人深潜器深入南海,成功探测到两处大型冷泉喷口,揭示了深海冷泉生态系统生物群落特征及其对渗漏甲烷的生物过滤机制。

研究团队在南海1500米的海底,发现了一片面积超过4万平方米的冷泉生态区。该区域拥有两个活跃喷口,持续释放甲烷,形成了独特的生态系统,并记录到深海贻贝、希伯来管虫、海参和海葵等多种类别生物。

冷泉生态系统——这种独特的黑暗生物圈还有哪些不可思议的奇观?不久的未来,随着我国深海“冷泉宫”的建成投用,谜底将一一揭晓。

知多一点

深海热泉口为何能形成“水晶宫”?

你知道吗?在广袤的海洋世界里,除了冷泉,还有热泉。

冷泉与热泉截然不同

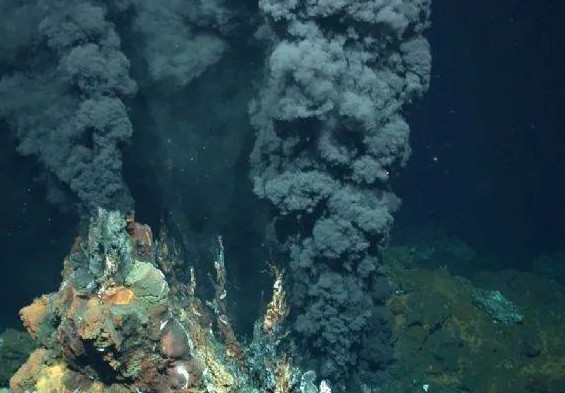

海底热泉,又称海底热液,是渗入地壳的海水被地幔加热、又在泵系统的作用下喷出形成的一种景观。海底热泉如同林立在海底的烟囱一般,源源不断地吐出浓烟似的热水,影响着周围一切生命活动。

在深海,冷泉与热泉是两种截然不同的现象。热泉,通常与海底火山活动相关,温度较高,而冷泉则是在特定温度和压力下,海底储存的天然气水合物,以喷涌或渗透的方式溢出。冷泉中富含甲烷、硫化氢等化学物质,为深海生物提供了独特的生存环境。

深海冒出的“黑烟囱”

在北大西洋2400米深的漆黑海底,一座由“水晶”构筑的“魔幻城堡”正在喷发“黑烟”。在这里,直径3米的巨型管状蠕虫随水流摇曳,雪白的盲虾大军不停盘旋,这里是地球最接近外星世界的秘境——深海热泉生态系统,一个颠覆生命认知的极端世界。

1977年“阿尔文号”深潜器首次拍摄到热泉奇观,让科学家惊觉地球内部竟藏着一座天然化工厂。当400℃的酸性热液(pH值2.8)从地壳裂缝喷涌而出,与4℃的海水相遇瞬间,铜、铁、锌等金属硫化物立即结晶沉淀。这种纳米级矿物的自组装过程,以每天30厘米的速度,铸造出18米高的“黑烟囱”,其结构精密程度堪比3D打印建筑。

X射线衍射分析显示,这些“水晶”主体是黄铁矿与闪锌矿的复合结构。其中铜元素含量达到陆地铜矿的10倍,单个“烟囱”的贵金属价值超过300万美元。更神奇的是,这些矿物在形成过程中,会自发形成蜂窝状多孔结构,为生物群落提供理想的“精装公寓”。

神奇盲虾的生存密码

在大西洋中脊热泉区,白色盲虾以每平方米3000只的密度构建起“虾城”。这些没有眼睛的生物进化出背部感光器,能捕捉热液发出的微弱红外辐射。

盲虾消化系统内,共生着嗜热菌群,能在121℃高温下存活。它们将硫化氢氧化为能量,每只盲虾每小时可转化2.3毫克硫化物,相当于自备微型核电站。

盲虾体内存在特殊的超氧化物歧化酶(SOD),其清除自由基的效率是人类的40倍。

探究生命起源

充分认识海底热泉后,我们会发现这是一个不同寻常的生态系统,它无需阳光的能量输入,在高温、高压、强酸或强碱的严酷环境中,仍有细菌在生长、繁殖。

更令人震撼的是热泉生态系统的能量获取方式。传统光合作用链在这里被“地热合成作用”取代:电子从硫化氢跳跃到细胞色素,最终驱动ATP(三磷酸腺苷)合成。

三磷酸腺苷在细胞生命活动中起着重要作用,为各种生理活动提供能量。这种原始代谢模式与35亿年前的生命化石记录完全吻合,科学家推测,海底热泉可能就是原始生命的发源地。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论